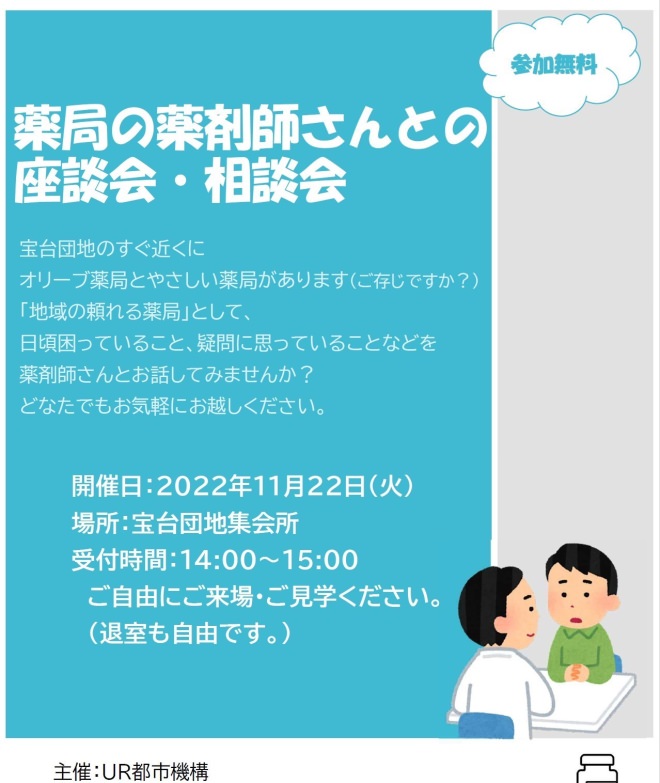

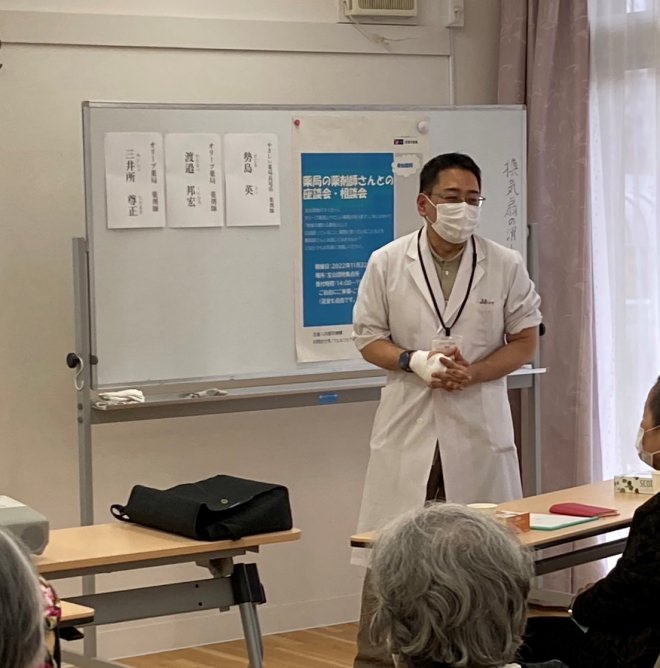

福岡市城南区にありますオリーブ薬局様と当局(やさしい薬局長尾店)、

そして、UR都市機構様、福岡大学薬学部様で近隣地域の宝台団地で定期的にイベントを行っています。

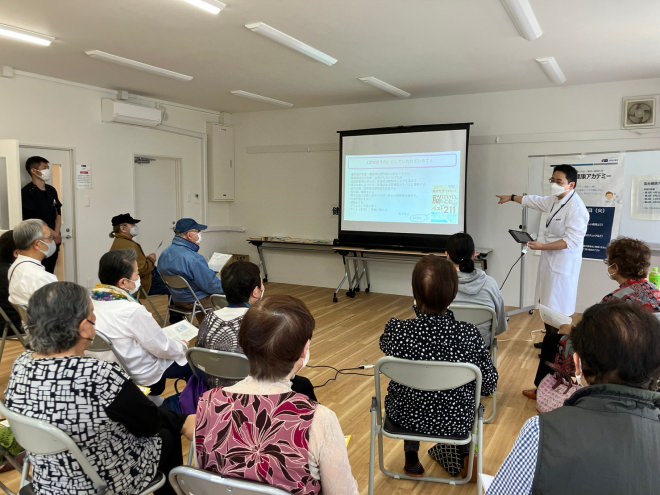

その名も『宝台健康アカデミー』

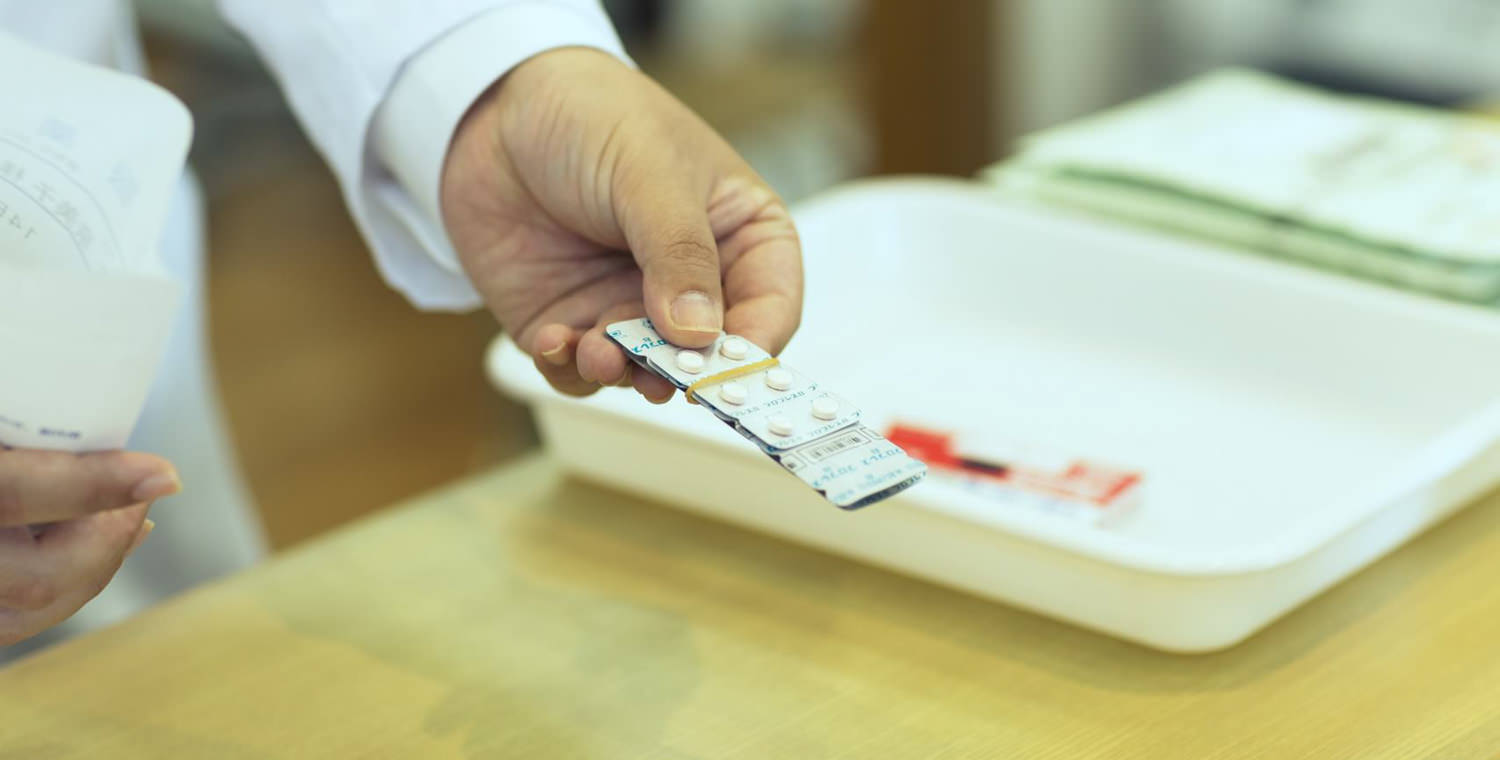

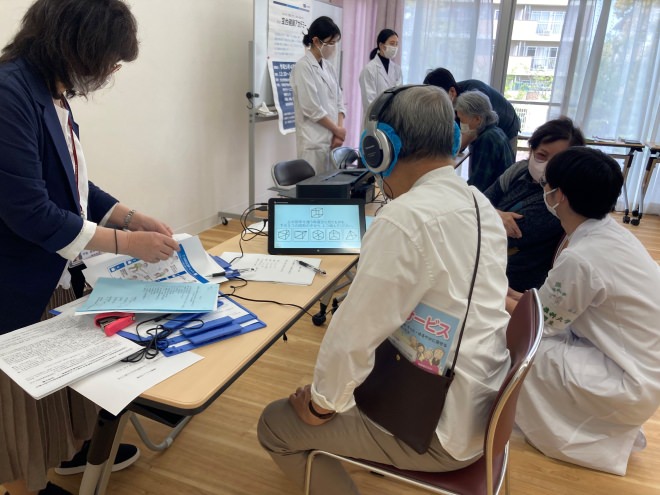

宝台団地の方々のフレイルチェック、生活環境チェック、ものわすれチェック、健康診断等を通して、

薬相談、介護相談、栄養相談等を、薬剤師&管理栄養士が個別にお話しするというもの。

自治会の皆様の協力のもと、2023年8月22日に第2回を開催できました。

地域活動といっても簡単にできることではありません。

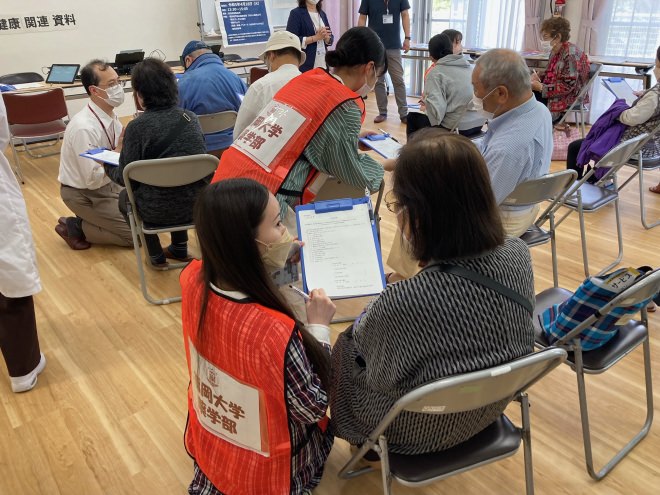

しかし、1つの薬局ではできないことでも2つの薬局でできることがあり、

また薬局だけではできないことをUR都市機構様や大学の協力を得ることでできることもあります。

福岡大学薬学部からは、先生方だけではなく、

前回も今回も学生さんたちがボランティアで手伝いに来てくださって大変助かりました。

みんないい笑顔で頑張ってくれました!

今後も現場の声を聞きながら定期的に続けていく予定です。

そして、この『宝台健康アカデミー』が地域の皆様のお役に立つと同時に、

他の地域にもなにか伝えることができたらと思います。

さて、同じ週の26日に、同じく宝台団地の夏祭りが開催!

コロナ過で数年中止になっていましたが、今年はようやく開催されました。

そこで私も演奏させていただくことになりました!

りょうすけ内科外科の山口良介医師がテナーサックス、

私たちが通っているピアノ教室「VIEW MUSIC STUDIO」の講師である清田美帆先生がピアノ、

同じく「アトム電気 福大前店VIEW」の電気屋さんである清田良平さんがベース、

そしてわれらの長年の音楽仲間である原賀さんが打楽器を、私はソプラノサックス担当です。

仕事の昼休みや仕事後の夜に集まって練習。

大変でしたが、久しぶりの音楽活動にワクワクしていました。

ところが…

本番直前、私が熱中症になってしまいまして(笑)

当日は仕事後にリハーサル、そして準備など、いろいろやっておりました。

水分はしっかりとっていましたが、なぜか本番1時間半前くらいでしょうか、動悸とめまいが。

「ヤバい…。熱中症だ」と思い、経口補水液を飲みましたが、改善せず。

大量の発汗、手の震え、頭痛も出てきました。

幸い今回の音楽仲間に医者がいましたので、

すぐに山口医師(テナーサックス)の指示のもと、涼しい場所へ移動し、

氷をたくさん買ってきていただいて、首と脇を冷やしました。

ずっと段ボールで扇いで風を送ってくださる方もいました。

そのまま1時間ちょっと。

本番の時間が近づいてきます。

バンドメンバーは、「(勢島が吹けなかったら)どうする?どうする?」ってコソっと相談しています。

「ソ、ソプラノを取ってもらえますか…」となんとか楽器を吹こうとしました。

(後でみんなにマネされました。「ソ、ソプラノを取ってもらえますか…」って(笑))

でも音が出ず、自分自身も「今日の演奏無理かも…。」という思いが頭をよぎりました。

しかし、何としても今日は演奏したかった。

すると、皆さんの協力のおかげで本番直前に奇跡的に動悸が回復!!

動悸さえ収まれば、多少手が震えようが、頭痛があろうが、演奏できます!

(注:医師の監視のもと演奏しています。決してマネしないでください。)

なんとかすべて演奏することができました(涙)!!!

曲は、①アンダー・ザ・シー、②星に願いを、③アイドル、④長崎は今日も雨だった、

⑤夏の終わりのハーモニー、⑥涙そうそう(これは時間がなく?できませんでした。)

演奏後に、いろんな方が「よかったよー」って言ってくださいました。

ほんと皆さんに感謝! バンドメンバーに感謝!

今回、自分が熱中症になってわかったこと。

それは、知識はあっても、やはりいざ自分が熱中症になると、人の助けがいるということです。

涼しい場所へ移動したり、氷で冷やしたり、水分をとったり、扇いでもらったり、

一人じゃできないし、実際動けませんでした。救急車を呼ぶ判断もできません。

(実際、危ないと思ったら救急車を呼んでください。)

だからこそ、地域のネットワークや近隣とのおつきあい、

いざ何かあったときにどこを頼るか、どこに電話するか、

それを誰と共有しておくか、などが重要だと思います。

今後の「宝台健康アカデミー」を通して、そういうところも考えていきたいと思っています。

今回、なんとしても演奏したかったんです。

「宝台健康アカデミー」に来てくださっている皆さん、

そして、なかなか家から外に出てこられない方、施設に入所されている方、

介護をされているご家族の方、介護の仕事をされている方、夏祭りを楽しみにしていた子どもたち、

いろんな希望や思いを持って夏祭りを準備してこられた方々、

多くの方に感謝と喜びを音楽で伝えたかったのです。

ご自宅にも聴こえたでしょうか。施設のお部屋にも届いたでしょうか。

皆様の心に少しでも届いたでしょうか。

最後に、厚労省の熱中症のチラシを添付します。

まだまだ残暑は厳しそうです。皆様どうぞお気をつけて。

勢島 英